Was für ein Desaster von Orientierungs- und Ratlosigkeit. Darf man es den Galeristen nachsehen, dass sie sich auf diese Präsentation von Nichtigkeiten, ja, von Leere einlassen?

P.S.: Das Schönste, was ich gefunden habe, war eine magnetische Mitarbeiterin einer Galerie, deren Name ich garnicht wahrgenommen habe. Das Bild des Faszinosum hat sich eingeprägt.

... link (0 Kommentare) ... comment

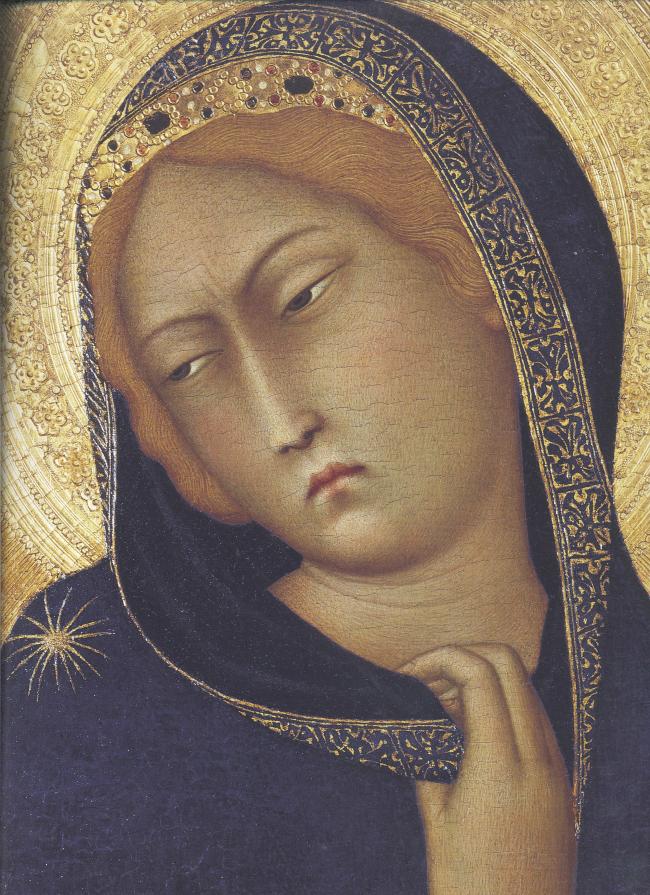

Eines der vielen Sinnbilder:

Stabat mater dolorosa, lat. „Es stand die Mutter schmerzerfüllt“

Pergolesi--> http://youtu.be/vLKw6kSOqIw

... link (9 Kommentare) ... comment

... link (7 Kommentare) ... comment

Martin Heidegger ist der Denker des Seins. Das unterscheidet ihn von den Existentialisten wie Sartre und Camus, die das Da-sein primär existential ins Spiel bringen. Das Sein ist nicht zu denken ohne das Gegenüber – wirklich gegenüber? – das Nichtsein oder Nichts. Damit wird Heidegger als Seinsphilosoph auch der vorrangige Denker des Nichts und des Nihilismus (nihil – nichts).

Die Vollendung der Neuzeit, in dessen Gegenwart der Mensch in der Revolte gestellt ist und die nach Heidegger „nur abendländisch sein kann, d. h. nur mit dem Willen und Wissen Europas geschaffen werden kann“ (67,146) , vollzieht sich in der sogenannten „Seinsverlassenheit“, gleichsam als von der Welt und Gott verlassen.

Nichts – Seinsverlassenheit - Verwüstung.

„Die Verwüstung als die Sicherung der Dauerfähigkeit einer vollständigen Entwurzelung von allem, so zwar, daß alles Bisherige doch erhalten bleibt; daß man sich zu Zwecken der Ver-wüstung um die „Kultur-politik“ bemüht“ schreibt Heidegger 1938/ 1939 (67,146).

Die Entwurzelung des Menschen, durch die er in die Verwüstung gestellt ist, ist dramatisch angewachsen zu kosmischen Ausmaßen gewissermassen, seitdem Nietzsche das Wort prägte „Gott ist todt“. Da wird der entwurzelte Mensch in seiner „transzendentalen Obdachlosigkeit“ (Lukacs) selbst zu einer Wüste:

„Die Wüste wächst:

weh dem, der Wüsten birgt!

Stein knirscht an Stein, die Wüste schlingt und würgt.“

Und:

„Vergiß nicht Mensch, den Wollust ausgeloht:

du – bist der Stein, die Wüste,

bist der Tod...“ (Nietzsche 1888)

Was geschieht denn, wenn der Mensch verwüstet? Die fehlenden metaphysischen Dimensionen , die ihn auf das bloß materielle, bloß technische reduzieren, erzeugen andererseits beim noch Lebendigen einen ungeheuren Durst. Aus diesem Durstgefühl verwüsteter Menschen speist sich ein Teil der Revolte. Das das Wässerchen Kunst hier ins Spiel kommt, davon später mehr.

Das Bild der Wüste, in die sich der moderne Mensch gestellt sieht, ein ambivalentes Bild auf für diesen Ort, ist ein fruchtbares Bild. Einerseits transportiert es den Todeszustand der menschlichen Welt im allgemeinen, es ist ein maßloses Environment, andererseits:

Paradoxerweise, die Wüste lebt und ist belebt, nicht allein mit den Mitteln der jeweiligen Anpassung, sondern auch im Widerstand gegen das dämonisch Maßlose in der Ausbildung neuer Organe, die übrigens auch für Beuys das Menschenbild der Zukunft charakterisiert, und neuer Schutzmechanismen. Die fruchtbaren Oasen (geistiger) Wüstenzustände, sind das nicht die Residuen des Paradiesgarten, d. h. des Urwissens der Menschheit? Das Sinnbild der Wüste ist weder positiv noch negativ, wie auch der Nihilismus und die Revolte ambivalent sind. Vorschnelle Wertungen im Zeitalter des Wertschwundes sind selbst fragwürdig.

Persönlich

Dieser Vortrag erhebt selbstverständlich keinen Anspruch auf Wissenschaftlichkeit, noch ist er besonders künstlerisch. Dieser Vortrag ist ein Zwischengespenst. Das bedeutet: Er ist ein Vortrag des Dazwischen, des Übergangs; die Revolte ist ständig ein Übergang, ein revolter (frz.), ein Umwälzen und ein re –volvere (lat.), ein Zurückdrehen.

Hier wird versucht, die Revolte in der Konfrontation von Zeitgeist und Nihilismus an zu zünden. Wer kann noch zur Tagesordnung überwechseln, wenn alles bloß noch nichts ist, Nichtswürdiges, nichts Wertvolles, nichts Wichtiges.

„Der Name „Nihilismus“ sagt, falls er ein nennendes Wort werden und nicht ein Schlagwort bleiben soll, daß in dem, was er nennt, das nihil (nichts) wesentlich ist. Nihilismus bedeutet: mit dem Seienden ist es nichts; und zwar keineswegs nur mit diesem oder jenem Seienden, sondern nichts ist es mit dem Seienden als solchem im Ganzen.“ (67, 177) Als Heidegger das im Jahre meiner Geburt 1948 aufschrieb, war mein Schicksal besiegelt und ich spürte das in einer zwar behüteten, aber auch stellenweise dramatischen Kindheit und Jugend. Mit Samuel Becketts Wüstenstücke „Warten auf Godot“ und „Endspiel“ aus den 50er Jahren wurde ich konfontiert durch Aufzeichnungen in den Massenmedien. Ja, „nichts ist es mit dem Seienden als solchem im Ganzen“. Es war erschütternd. Es erschütterte der Inhalt der Kunst, es erschütterte die Form der Kunst. Nihilismus ganz und gar, aber ein Nihilismus, der sich selbst übersteigt und Übersteigung hat den anderen Namen „Transzendenz“. Der „transzendentalen Obdachlosigkeit“ (G.Lukacs), wie sie durch Wladimir und Estragon, Pozzo und Lucky auf die Bretter gebracht wurde, die die Welt bedeuten, wurde der Same entgegengesetzt für das damals noch nicht prognostitierbare Pflänzchen der „transzendentalen

Revolte“.

1985, als die Vorhut in der Kunst um Postmoderne und Transavantguardia streitete, veröffentlichten Bernd Matheus und Axel Matthes die Sammlung „Ich gestatte mir die Revolte“. Es war ein Kompendium, das wie eine Ohrfeige im müden Gesicht der 68er landete.

Im Nachwort schreibt denn auch Axel Matthes:

„Revolte ist das Zeichen des Außer aller Ordnung. Die Revolte hat viele Gesichter. Die Revolte ist eines, ihr Ausdruck ein anderes: Es gibt die Revolte des Platten oder Demagogen, um die Verkrümmung des Menschen zu steigern, den Genuß in der Unterwerfung, die Untertänigkeit, die Herdengüte. Und es gibt die Revolte des widerspenstigen Einzelnen. Der Duckmäuser und der Furchtlose setzen den Begriff „Revolte“ grundverschieden an. Daß die Kirche alle „großen Männer“ in die Hölle schickte, ist eine Revolte, die schon Nietzsche mißfiel. Ich meine also: Revolte gegen jeden etablierten Discours der Revolte!“

Und weiter:

„Wem jede symbolische Witterung fehlt, wer ohne Zagen auf sein gemütliches Pragma fixiert ist, der Banause oder Pharisäer (und mache er auch in Antifaschismus), der Biedermann und Salbungsvolle gewahrt in der Revolte nur ein Entwischen, Frivolität im Sozialen („wo bleibt aber die gesellschaftliche Relevanz?“), er sieht nicht die Verlustkraft und Fülle, bloß ungewöhnliche Anmaßlichkeit,,, Überspanntheit und Drückebergerei. Der selbstgerechte Klotz und Kopfeinzieher fragt sich nie, ob Zerrissenheit ein Ausdruck der Fülle sein könnte, zu der der fade Mensch kaum fähig ist. Er sieht den Revoltierenden auf der Verliererseite. Der Ehrbare pocht auf sein Recht. Ein immer nur angemaßtes Recht. Er verwechselt den Revoltierenden mit dem Neurotiker, der ebenfalls sich immer im Recht wähnt, und dessen Kultur der Isolation ein ziemlich kalter Nestwärme –Ersatz ist.“ (268/270)

... link (0 Kommentare) ... comment

... link (0 Kommentare) ... comment

http://youtu.be/hdmrt72mib0

... link (1 Kommentar) ... comment

Jürgen Kramer: Homo caelestis (Maria), Öl..., ca 50 x 40cm, ca. 2005

... link (3 Kommentare) ... comment

... link (2 Kommentare) ... comment

Mag sein, alles läuft aus dem Ruder. Am Horizont ziehen Katastrophen auf. Suchen wir das Bild der Schönheit. Anderswo finden wir keine Kraft.

Ich gehe einen unpopulären Weg und fürchte, die Mitstreiter enttäuschen zu müssen. Ich kann nicht anders, denn um Kunst zu schaffen, muß man im selben Moment der Hölle Herr werden.

Wenn jetzt nur jemand antworten könnte, damit dies kein Selbstgespräch bleibt. Aber so ist die Nacht, unbarmherzig und dennoch lindert ihr tiefblaues Tuch die Schmerzen.

O je, Schwachsinn. Bin ich gedoped?

... link (7 Kommentare) ... comment

http://faz-community.faz.net/blogs/planckton/archive/2011/04/07/auf-der-suche-nach-der-weltformel.aspx?nwl_wissenschaft

... link (4 Kommentare) ... comment

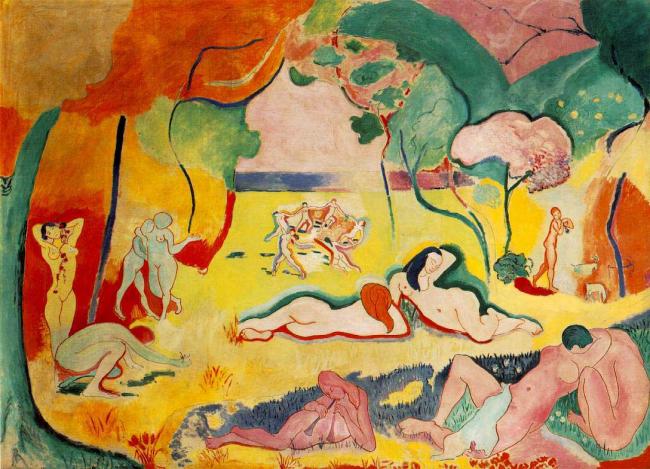

Jürgen Kramer: La joie de vivre, Öl., ca. 110 x 160, ca 2008

Henry Matisse, La joie de vivre, 1905, 174 x 238cm, Öl.

... link (5 Kommentare) ... comment

das zum Reich der Kinder,

das zum Kosmos des Schöpferischen,

und das zum Erlebnis der Drogen (Alkohol etc.).

Letzteres aber ist eine der populären Selbsttäuschungen.

... link (1 Kommentar) ... comment

... link (0 Kommentare) ... comment

schri kunst schri und klag dich ser

din begert iecz niemen mer

so o we 1431

lucas moser von wil

Der Tiefenbronner Magdalenenaltar ist nicht nur als Kunstwerk von Bedeutung, er gibt auch Aufschluß über Mosers Leben und sein Selbstverständnis als Künstler: “schri kunst schri und klag dich sehr din begert iecz niemen mer so o we 1431 / lucas moser maler von wil maister dez werx bit got vir in” (“Schrei Kunst schrei und beklag dich sehr dein begehrt jetzt niemand mehr so o weh 1431/Lucas Moser Maler von Weil [der Stadt bei Stuttgart] Meister des Werks bitte Gott für ihn”).

... link (1 Kommentar) ... comment

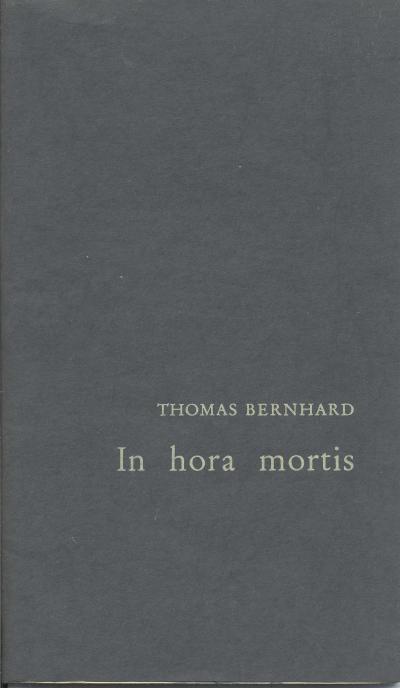

Thomas Bernhard: In hora mortis.

Der Gedichtzyklus beginnt auf Seite 7 mit der Zeile

"Wild wächst die Blume meines Zorns..."

und endet auf Seite 30 mit den Zeilen

"zerschnitten

ach

zerschnitten

ach

zerschnitten

ach

ach

ach

mein

Ach."

... link (0 Kommentare) ... comment

Ja, u. a. begleitete AATT:

... link (0 Kommentare) ... comment

... link (4 Kommentare) ... comment

... link (1 Kommentar) ... comment

... link (1 Kommentar) ... comment

Es darf aber weiterhin nach Herzenslust kommentiert werden,

Danke

... link (1 Kommentar) ... comment

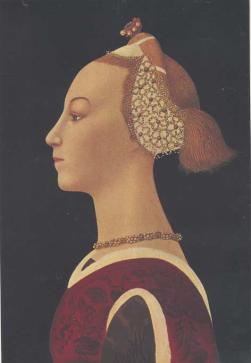

Paolo Uccello

Paolo Uccello