... newer stories

Samstag, 26. März 2011

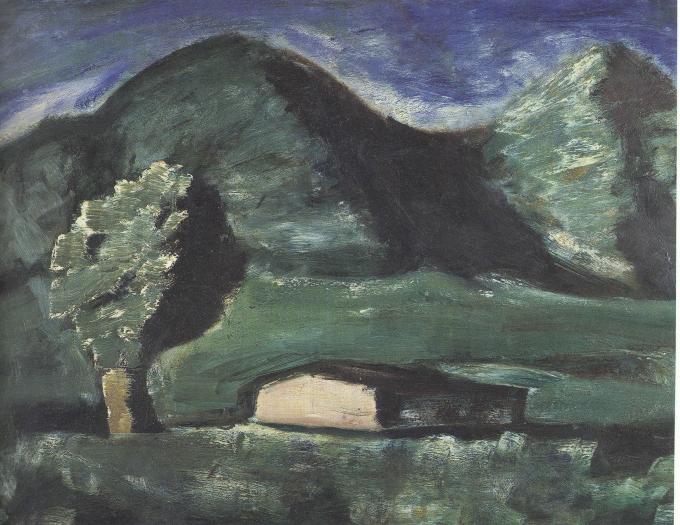

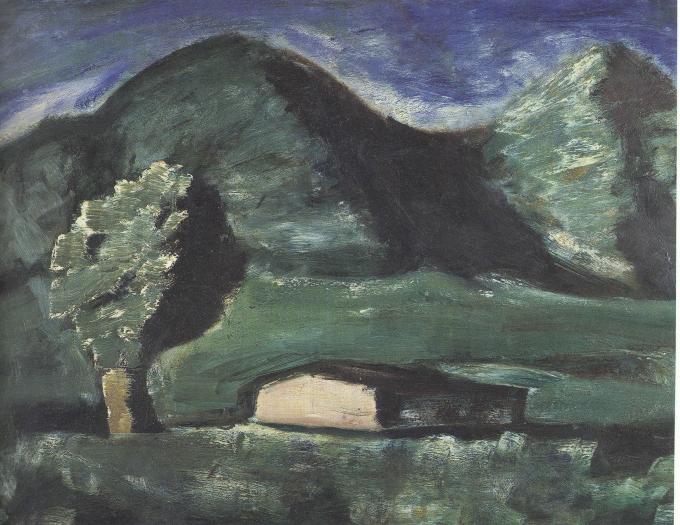

Mario Sironi ( 1885 - 1961)

rabe500, 19:06h

Der Todestag dieses eigenwilligen italienischen Malers jährt sich in diesem Jahr zum 50. Mal:

Der Traum, um 1931

Grüne Landschaft, um 1928

Mario Sironi ( 1885 - 1961)

Der Traum, um 1931

Grüne Landschaft, um 1928

... link (1 Kommentar) ... comment

Freitag, 25. März 2011

Ende der Kunst und / oder Ende der Kunstgeschichte

rabe500, 18:38h

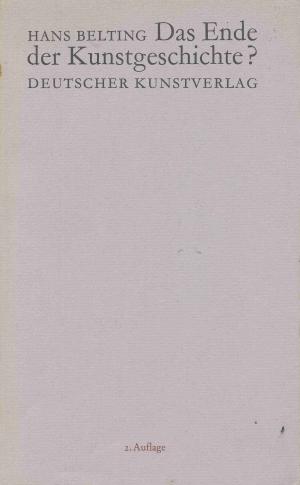

In den vergangenen 80er und 90er Jahren war des öfteren vom "Ende" die Rede. Vielleicht war daran nicht unschuldig ein zu Ende gehendes Jahrtausend. Jedenfalls mit von der Partie war der bedeutende Kunsthistoriker Hans Belting (Jg. 1935). Hans Belting, von dem Untersuchungen wie "Das echte Bild - Bildfragen als Glaubensfragen" (München 2005) oder "Bild und Kult. Eine Geschichte des Bildes vor dem Zeitalter der Kunst" (6. A. 2004) vorliegen, stellte sich, vielbeachtet, seit den 80er Jahren der Diskussion um das "Ende der Kunst" bzw. "Ende der Kunstgeschichte" (Hans Belting: Das Ende der Kunstgeschichte? 2. A. München 1984). In dieser Streitschrift ist z. B. zu lesen:"Der Begriff 'modern' ist nicht mehr überbietbar, oder bezieht sich, statt auf unsere Gegenwart, auf einen bereits vergangenen Stil, die sogenannte Moderne. Es ist ebenso bezeichnend, daß die wahren Nostalgiker die Anwälte der klassischen Moderne sind, indem sie sie als Tradition verteidigen, die in der Gegenwart infrage steht." (50)

Zu Beginn seiner Ausführungen referiert Belting eine Aktion des Malers Hervé Fischer von 1979, wo dieser das Ende der Geschichte der Kunst verkündet. Auch erwähnt er dessen Buch von 1981: "L'histoire de l'art est terminée": Fischer: "Die Kunst ist nicht tot. Was endet, ist ihre Geschichte als Fortschritt zum Neuen" (106).

Zu Beginn seiner Ausführungen referiert Belting eine Aktion des Malers Hervé Fischer von 1979, wo dieser das Ende der Geschichte der Kunst verkündet. Auch erwähnt er dessen Buch von 1981: "L'histoire de l'art est terminée": Fischer: "Die Kunst ist nicht tot. Was endet, ist ihre Geschichte als Fortschritt zum Neuen" (106).

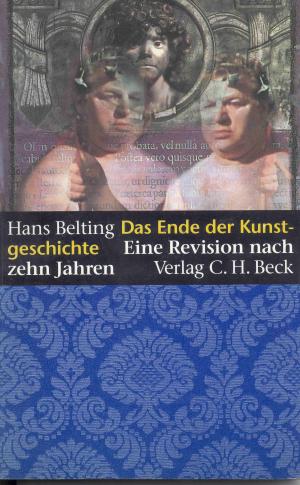

1995 greift Belting das inzwischen vieldiskutierte Thema noch einmal auf: "Das Ende der Kunstgeschichte. Eine Revision nach zehn Jahren": "Die Veränderung, die in der neuen Fassung ins Auge springt, ist der Wegfall des Fragezeichens, das früher hinter dem Titel stand. Was damals noch eine Frage war, ist in den letzten Jahren für mich zu einer Gewißheit geworden." (9)

Abschließend noch zwei Hinweise auf weiteres Material zum Thema:

1985 ist eine Sammlung von Vorträgen erschienen u. d. T. "Ende der Kunst - Zukunft der Kunst".

Und zweitens das Buch von Günter Seubold:"Das Ende der Kunst und der Paradigmenwechsel in der Ästhetik " (2. A. 1997).

Ende der Kunst und / oder Ende der Kunstgeschichte

Zu Beginn seiner Ausführungen referiert Belting eine Aktion des Malers Hervé Fischer von 1979, wo dieser das Ende der Geschichte der Kunst verkündet. Auch erwähnt er dessen Buch von 1981: "L'histoire de l'art est terminée": Fischer: "Die Kunst ist nicht tot. Was endet, ist ihre Geschichte als Fortschritt zum Neuen" (106).

Zu Beginn seiner Ausführungen referiert Belting eine Aktion des Malers Hervé Fischer von 1979, wo dieser das Ende der Geschichte der Kunst verkündet. Auch erwähnt er dessen Buch von 1981: "L'histoire de l'art est terminée": Fischer: "Die Kunst ist nicht tot. Was endet, ist ihre Geschichte als Fortschritt zum Neuen" (106).

1995 greift Belting das inzwischen vieldiskutierte Thema noch einmal auf: "Das Ende der Kunstgeschichte. Eine Revision nach zehn Jahren": "Die Veränderung, die in der neuen Fassung ins Auge springt, ist der Wegfall des Fragezeichens, das früher hinter dem Titel stand. Was damals noch eine Frage war, ist in den letzten Jahren für mich zu einer Gewißheit geworden." (9)

Abschließend noch zwei Hinweise auf weiteres Material zum Thema:

1985 ist eine Sammlung von Vorträgen erschienen u. d. T. "Ende der Kunst - Zukunft der Kunst".

Und zweitens das Buch von Günter Seubold:"Das Ende der Kunst und der Paradigmenwechsel in der Ästhetik " (2. A. 1997).

... link (3 Kommentare) ... comment

Donnerstag, 24. März 2011

Hommage an Krzysztof Penderecki (geb. 1933)

rabe500, 20:34h

Wenn es einen Komponisten gibt, den ich positiv als Zeitgenossen bezeichnen würde, dann ist das Krzysztof Penderecki. Heute höre ich zum wiederholten Mal seine Lukas Passion. Sein Gesamtwerk ist bemerkenswert. Ein Ausschnitt:

http://de.wikipedia.org/wiki/Krzysztof_Penderecki

Hommage an Krzysztof Penderecki (geb. 1933)

http://de.wikipedia.org/wiki/Krzysztof_Penderecki

... link (0 Kommentare) ... comment

Donnerstag, 24. März 2011

Gelsenkirchen

rabe500, 00:01h

Ich vermag nicht, über diese Stadt zu urteilen, bin ich doch seit je mit ihr verknüpft. Aber ein Urteil wage ich doch: es ist eine Stadt diverser Defizite und das meine ich ganz und gar nicht abschätzig. Hoffe, man versteht das.

Gelsenkirchen

... link (15 Kommentare) ... comment

Der Tag ist gegangen.

rabe500, 23:39h

Wie selbstverständlich sind wir gewiß, dass ein neuer Tag in acht Stunden anbricht. Woher nehmen wir diese Gewißheit? Überzeugt uns die Gewohnheit? Ist der Zweifel zu schwach, zu absurd. Sind wir Opfer des gesunden Menschenverstandes? Habem wir verlernt, dankbar zu sein für das Geschenk, wenn es uns denn erreicht? Ich denke, das Leben neigt zur Oberflächlichkeit je weniger es bewußt gestaltet wird. Ein Gemeinplatz? Vielleicht. Vielleicht haben wir aber auch nur die Hintergründigkeit - Abgründigkeit - des Lebens noch nicht wahrgenommen. Ach was.

Der Tag ist gegangen.

... link (4 Kommentare) ... comment

Paul Feyerabend

rabe500, 20:26h

Mit Siebzig verstarb vor siebzehn Jahren Paul Feyerabend, der österreichische, anarchistische Philosoph (ders., Wider den Methodenzwang. Skizze einer anarchistischen Erkenntnistheorie, Frankfurt a. M. 1976).

Was ist von seinem "Anything goes (Mach, was du willst)" geblieben?

Ich entdeckte gerade ein durchaus eigenwilliges Statement in diesem Theoriebüchlein:

Zitat: "man braucht eine Traumwelt, um die Eigenschaften der wirklichen Welt zu erkennen, in der wir zu leben glauben (und die in Wirklichkeit vielleicht nur eine andere Traumwelt ist)." (51)

Paul Feyerabend

Was ist von seinem "Anything goes (Mach, was du willst)" geblieben?

Ich entdeckte gerade ein durchaus eigenwilliges Statement in diesem Theoriebüchlein:

Zitat: "man braucht eine Traumwelt, um die Eigenschaften der wirklichen Welt zu erkennen, in der wir zu leben glauben (und die in Wirklichkeit vielleicht nur eine andere Traumwelt ist)." (51)

... link (6 Kommentare) ... comment

Jürgen Kramer: "Das bunte Bild", Öl a. Lwd.

rabe500, 14:03h

40 x 50cm, 3 - 2011

Jürgen Kramer: "Das bunte Bild", Öl a. Lwd.

... link (5 Kommentare) ... comment

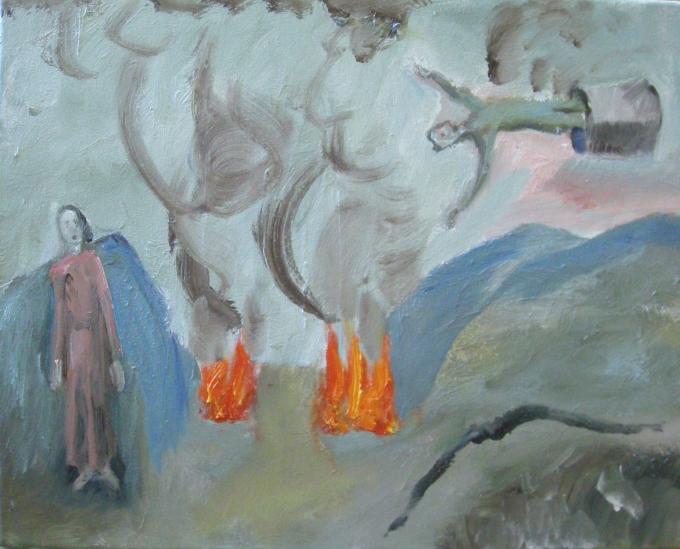

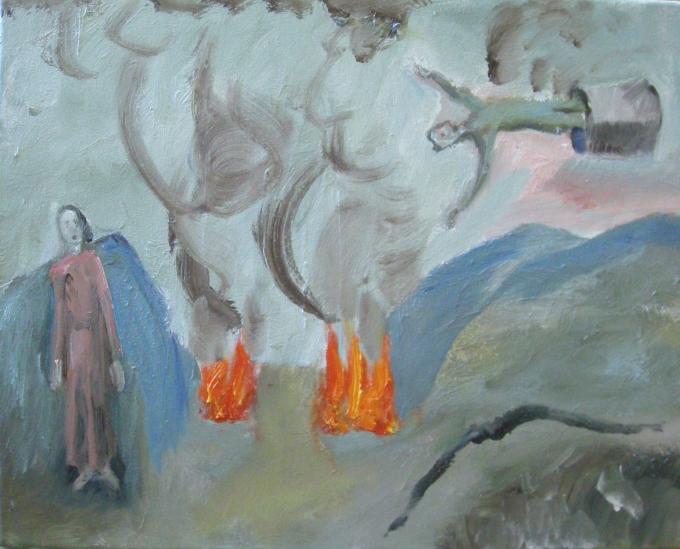

Jürgen Kramer: "Feuer", Öl a. Lwd.

rabe500, 14:01h

40 x 50cm, 3 - 2011

Jürgen Kramer: "Feuer", Öl a. Lwd.

... link (1 Kommentar) ... comment

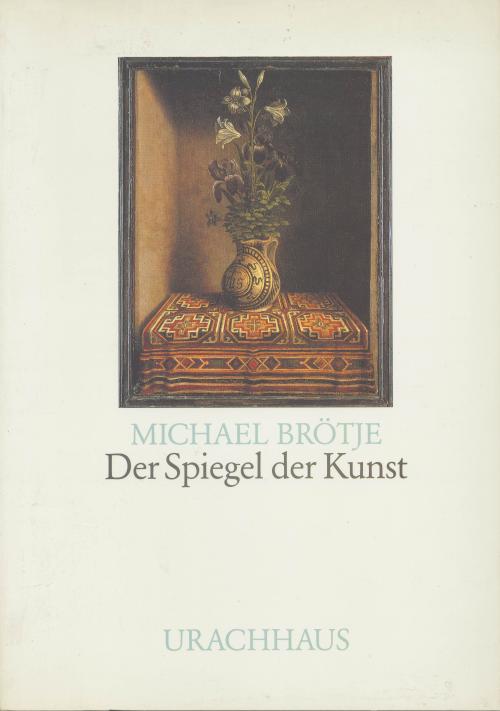

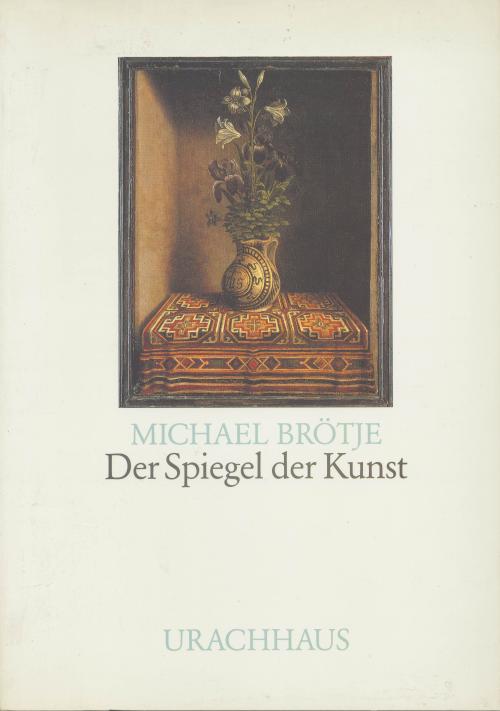

Kunst verstehen - oder: Was ist Hermeneutik?

rabe500, 08:38h

Entgegen der scheinobjektiven Interpretation eines Kunstwerkes versucht die kunstwissenschaftliche Hemeneutik das Werk auszulegen, zu deuten und zu verstehen. Insofern kann man die Methode der Hermeneutik auch als "Auslegekunst" bezeichnen.

Michael Brötje (Jg. 1938) hat dazu 1990 eine Untersuchung vorgelegt:

Der vollständige Titel des Buches (das inzwischen bei amazon.de für unter 10.-€ erhältlich ist) lautet:

Der Spiegel der Kunst - Zur Grundlegung einer existential-hermeneutischen Kunstwissenschaft

Brötje unterscheidet zwischen Werk-Verstehen als Interpretation in ihrer etablierten Form und Werk-Erfahrung. In der herkömmlichen "wissenschaftlichen" Interpretation wird "dem Betrachter die Rolle eines Informationsempfängers und -übersetzers zugewiesen, er selbst als Person ist dabei unwichtig, er bleibt ein Neutrum. Subjektive Erlebnisreaktionen sind seine Privatsache (...) Symptomatisch ist die Diskreditierung des Kunstgenusses durch die Wissenschaft... "(Vorwort).

Ganz anders verhält es sich in der hemeneutischen Methode, in der Werk-Erfahrung. "...sie kennt nur zwei Komponenten: das Werk und das erfahrende Subjekt. Erfahrung ist ein stummer Dialog zwischen dem Ich und der Erscheinung. Die Erscheinung spricht uns an, 'be-rührt' uns, und etwas in uns antwortet darauf, spontan, direkt. (...) Es ist ein inneres subjektives Bedürfnis, das uns nach solcher Begegnung, solchem Erleben drängt - Beglückung, Genuß ist ein elementares Motiv dieses Erlebens. Ist dieses Bedürfnis vielleicht das gleiche, aus dem das Werk entstand - ein Ur-Bedürfnis, das mich und den Künstler verbindet?" (Vorwort)

Im Folgenden wendet Michael Brötje diese Methodik auf fünf Werke der Kunst an: Giotto, Fresken der Arenakapelle; Memling, Blumenstilleben; Rembrandt Emmausmahl; David, Tod des Marat; Courbet, Der Verzweifelte.

Kunst verstehen - oder: Was ist Hermeneutik?

Michael Brötje (Jg. 1938) hat dazu 1990 eine Untersuchung vorgelegt:

Der vollständige Titel des Buches (das inzwischen bei amazon.de für unter 10.-€ erhältlich ist) lautet:

Der Spiegel der Kunst - Zur Grundlegung einer existential-hermeneutischen Kunstwissenschaft

Brötje unterscheidet zwischen Werk-Verstehen als Interpretation in ihrer etablierten Form und Werk-Erfahrung. In der herkömmlichen "wissenschaftlichen" Interpretation wird "dem Betrachter die Rolle eines Informationsempfängers und -übersetzers zugewiesen, er selbst als Person ist dabei unwichtig, er bleibt ein Neutrum. Subjektive Erlebnisreaktionen sind seine Privatsache (...) Symptomatisch ist die Diskreditierung des Kunstgenusses durch die Wissenschaft... "(Vorwort).

Ganz anders verhält es sich in der hemeneutischen Methode, in der Werk-Erfahrung. "...sie kennt nur zwei Komponenten: das Werk und das erfahrende Subjekt. Erfahrung ist ein stummer Dialog zwischen dem Ich und der Erscheinung. Die Erscheinung spricht uns an, 'be-rührt' uns, und etwas in uns antwortet darauf, spontan, direkt. (...) Es ist ein inneres subjektives Bedürfnis, das uns nach solcher Begegnung, solchem Erleben drängt - Beglückung, Genuß ist ein elementares Motiv dieses Erlebens. Ist dieses Bedürfnis vielleicht das gleiche, aus dem das Werk entstand - ein Ur-Bedürfnis, das mich und den Künstler verbindet?" (Vorwort)

Im Folgenden wendet Michael Brötje diese Methodik auf fünf Werke der Kunst an: Giotto, Fresken der Arenakapelle; Memling, Blumenstilleben; Rembrandt Emmausmahl; David, Tod des Marat; Courbet, Der Verzweifelte.

... link (0 Kommentare) ... comment

Zur Faszination der Nacht

rabe500, 01:15h

1. Johann Heinrich Füssli:

2. Francisco Goya

Zur Faszination der Nacht

2. Francisco Goya

... link (1 Kommentar) ... comment

Dienstag, 22. März 2011

Berufungen

rabe500, 20:49h

Unter allen denkbaren Berufungen führt der Künstler die jämmerlichste Existenz. Das macht ihn besonders angreifbar. Es soll ja eine besondere Species unter den Menschen geben, die treten (verbal) dann besonders hemmungslos zu, wenn jemand schon am Boden liegt.

Aber. Aber. Ich bedauere meinen Lebensweg nicht. Aber ich bedauere den Allgemeinmenschen, der als Zeitgenosse immer mehr herunterkommt.

Irgendein Schlauer sagte mal - ach ja, es war Cioran -: "Das Einzige, was man für seine Zeit tun kann ist, zu beweisen, daß man nicht zu ihr gehört."

Berufungen

Aber. Aber. Ich bedauere meinen Lebensweg nicht. Aber ich bedauere den Allgemeinmenschen, der als Zeitgenosse immer mehr herunterkommt.

Irgendein Schlauer sagte mal - ach ja, es war Cioran -: "Das Einzige, was man für seine Zeit tun kann ist, zu beweisen, daß man nicht zu ihr gehört."

... link (8 Kommentare) ... comment

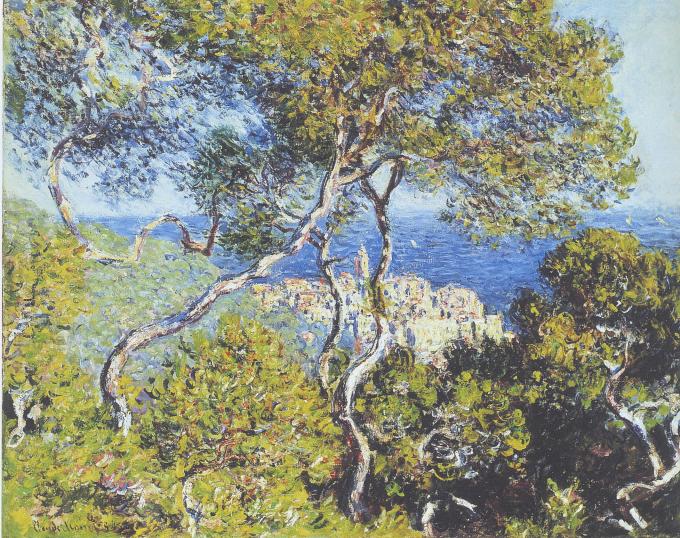

Zu unserer Freude am Tage

rabe500, 13:51h

Claude Monet: Bordighera 1884

... link (0 Kommentare) ... comment

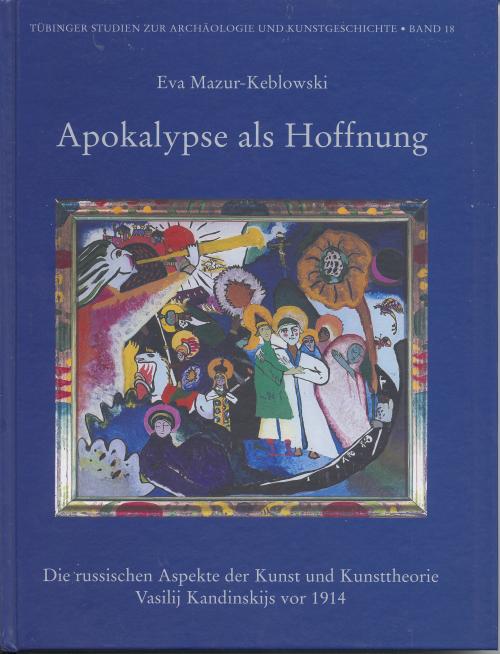

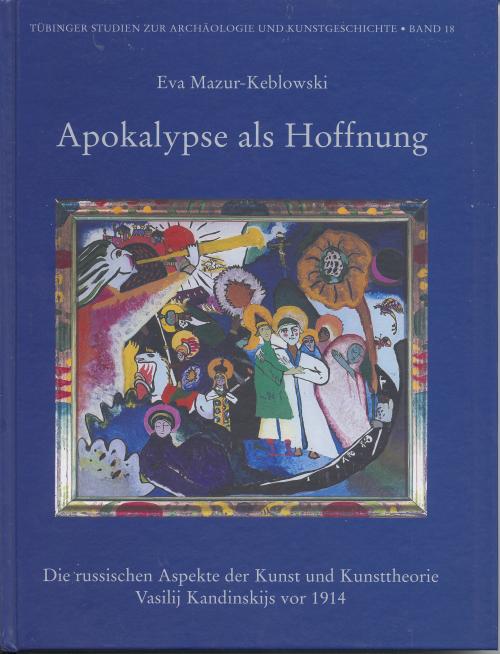

"Apokalypse als Hoffnung" -

rabe500, 12:22h

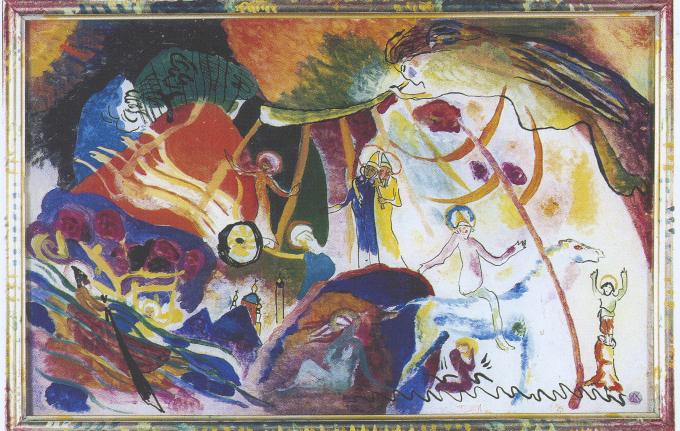

der Beginn der abstrakten Kunst aus dem Geiste russischer Religiösität und Ikonenmalerei: Kandinskij.

In seiner "Selbstchrakteristik" schreibt Vasilij Kandinskij: "Den Schluß des 19. Jahrhunderts und den Anfang des 20. hält Kandisnskij für den Anfang einer der größten Epochen des geistigen Lebens der Menschheit. Er nennt sie die 'Epoche des großen Geistigen'."

Um das "Geistige in der Kunst" herauszuarbeiten, greift Kandinskij um 1911 zunehmend zu einer abstrahierenden und abstrakten Formensprache. Damit verbunden ist eine eschatologische Heilserwartung. Hier wendet sich das Apokalyptische ins Positive. Zu diesem Themenkomplex fand ich erst jetzt eine Studie von Eva Mazur-Keblowski (Tübingen 2000):

Sie schreibt: "So ist auch die im Westen ungewöhnliche, optimistische Perspektive des Weltuntergangs bei Kandinskij zu sehen. Vor allem sein Aufruf "Aufwärts in das Tragische!" ist mit dem Hoffen seiner russischen Zeitgenossen auf die Apokalypse vergleichbar." Und die Autorin schließt ihre Untersuchung mit der Feststellung: "Die Hoffnung auf die Apokalypse ist bis heute ein unerfüllter Mythos der russischen Kultur geblieben."

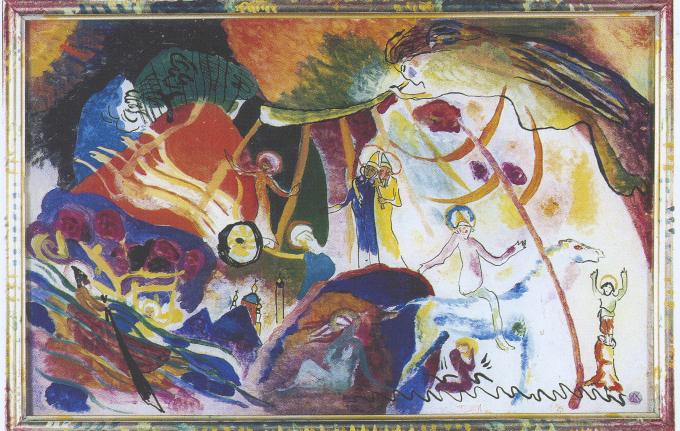

Um den Gang zur abstrakten Formensprache zu belegen, hier zwei Gemälde Kandinskijs aus dem Jahre 1911, "Allerheiligen I" und "Allerheiligen II".

(vgl. die Kompositionsübereinstimmung mit der Hinterglasmalerei auf dem Umschlag des Buches)

(Hinterglasmalerei)

Eva Mazur-Keblowski schreibt u.a. dazu: "Kandinskij war im Besitz einer Elias-Ikone, auf der die Himmelfahrt des Propheten dargestellt ist. Er selbst benutzt das Motiv des öfteren. In Allerheiligen I Und Allerheiligen II tritt Elias im linken oberen Teil des Bildes auf. Er fährt mit erhobenen Armen auf einem Triumphwagen mit drei Rossen in Richtung der Sonne. Die Szene ist schematisch dargestellt. Die Pferde sind nur als drei weiße, gebogene Linien angedeutet" (117).

Daß der Gang der modernen Kunst in ihren Wurzeln eine tiefe Spiritualität voraussetzte, dieses Bewußtsein ist heutzutage weitgehend untergegangen.

Zur Gedankenlosigkeit zeitgenössischer Kunst siehe auch den Artikel von Thomas Groetz:

http://www.artnet.de/magazine/dossier-uber-das-geistige-in-der-kunst/

"Apokalypse als Hoffnung" -

In seiner "Selbstchrakteristik" schreibt Vasilij Kandinskij: "Den Schluß des 19. Jahrhunderts und den Anfang des 20. hält Kandisnskij für den Anfang einer der größten Epochen des geistigen Lebens der Menschheit. Er nennt sie die 'Epoche des großen Geistigen'."

Um das "Geistige in der Kunst" herauszuarbeiten, greift Kandinskij um 1911 zunehmend zu einer abstrahierenden und abstrakten Formensprache. Damit verbunden ist eine eschatologische Heilserwartung. Hier wendet sich das Apokalyptische ins Positive. Zu diesem Themenkomplex fand ich erst jetzt eine Studie von Eva Mazur-Keblowski (Tübingen 2000):

Sie schreibt: "So ist auch die im Westen ungewöhnliche, optimistische Perspektive des Weltuntergangs bei Kandinskij zu sehen. Vor allem sein Aufruf "Aufwärts in das Tragische!" ist mit dem Hoffen seiner russischen Zeitgenossen auf die Apokalypse vergleichbar." Und die Autorin schließt ihre Untersuchung mit der Feststellung: "Die Hoffnung auf die Apokalypse ist bis heute ein unerfüllter Mythos der russischen Kultur geblieben."

Um den Gang zur abstrakten Formensprache zu belegen, hier zwei Gemälde Kandinskijs aus dem Jahre 1911, "Allerheiligen I" und "Allerheiligen II".

(vgl. die Kompositionsübereinstimmung mit der Hinterglasmalerei auf dem Umschlag des Buches)

(Hinterglasmalerei)

Eva Mazur-Keblowski schreibt u.a. dazu: "Kandinskij war im Besitz einer Elias-Ikone, auf der die Himmelfahrt des Propheten dargestellt ist. Er selbst benutzt das Motiv des öfteren. In Allerheiligen I Und Allerheiligen II tritt Elias im linken oberen Teil des Bildes auf. Er fährt mit erhobenen Armen auf einem Triumphwagen mit drei Rossen in Richtung der Sonne. Die Szene ist schematisch dargestellt. Die Pferde sind nur als drei weiße, gebogene Linien angedeutet" (117).

Daß der Gang der modernen Kunst in ihren Wurzeln eine tiefe Spiritualität voraussetzte, dieses Bewußtsein ist heutzutage weitgehend untergegangen.

Zur Gedankenlosigkeit zeitgenössischer Kunst siehe auch den Artikel von Thomas Groetz:

http://www.artnet.de/magazine/dossier-uber-das-geistige-in-der-kunst/

... link (0 Kommentare) ... comment

... older stories

kramer@zweitseele.de

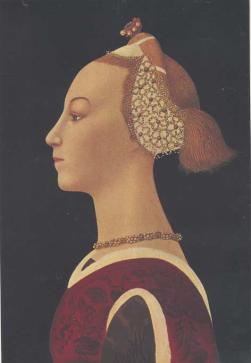

Paolo Uccello

Paolo Uccello