... newer stories

Dienstag, 20. Oktober 2009

Gnosis, Teil 3

rabe500, 00:49h

"Gnosis" heißt "Wissen" oder "Erkenntnis", wobei die Erkenntnis als Mittel der Erlösung gedacht wird, ja, sogar als Form der Erlösung selbst. Dazu schreibt Hans Jonas (1903 - 1993) in "Gnosis. Die Botschaft des fremden Gottes (Erstausgabe 1957)":

" Daher ist in den radikaleren Systemen, etwa

dem valentinianischen, das »Wissen« nicht nur ein Mittel zur

Erlösung, sondern an sich schon die Form selbst, in der man

das Ziel der Erlösung, also die letzte Vollendung, besitzt. Da-

bei wird behauptet, Erkennen und Einwohnung des Erkannten

fielen in der Seele zusammen - der Anspruch jeder wahren My-

stik. Gewiß ist dies auch der Anspruch der griechischen theoria,

allerdings in einem anderen Sinne. Diese, als Schau der Vernunft,

hat es mit der Erkenntnis des Universalen zu tun, den wandel-

losen Strukturen des Seins, und das kognitive Verhältnis ist ein

gleichsam visuelles, vergleichbar dem des Auges zu den generi-

schen Formen der Sinnendinge. Höchstes Objekt der theoreti-

schen Vernunft sind die ewigen ersten Prinzipien allen Seins, die

auch wohl »göttlich« heißen. In ihrer Betrachtung erhebt sich

der zeitliche Geist vorübergehend ins Zeitlose, zu einer Teilhabe

am Ewigen, doch dies selbst tut nichts dazu, wird nicht davon

berührt, die Distanz des Sehens verbleibt und mit ihr die Einsei-

tigkeit des Subjekt-Objekt-Verhältnisses. Im Unterschied dazu

versteht sich gnostisches »Erkennen« als reziprok, als gleichzei-

tig (von Gott) Erkanntwerden. Es richtet sich nicht aufs Allge-

meine, sein Ziel ist vielmehr das ganz und gar Besondere (denn

auch die transzendente Gottheit ist immer noch ein Besonde-

res), und dieses muß sich selbst aktiv zu erkennen geben. Wäh-

rend hellenische Vernunft sich von den Formen, die sie betrach-

tet, »informieren« (gestalten, bilden) läßt, soll gnosis das Sub-

jekt »transformieren« (von »Seele« zu »Geist«), und zwar durch

die substantielle Vereinigung mit einer Realität, die in Wahrheit

selbst das höchste Subjekt in der Situation ist und strenggenom-

men überhaupt niemals Objekt wird."

Gnosis, Teil 3

" Daher ist in den radikaleren Systemen, etwa

dem valentinianischen, das »Wissen« nicht nur ein Mittel zur

Erlösung, sondern an sich schon die Form selbst, in der man

das Ziel der Erlösung, also die letzte Vollendung, besitzt. Da-

bei wird behauptet, Erkennen und Einwohnung des Erkannten

fielen in der Seele zusammen - der Anspruch jeder wahren My-

stik. Gewiß ist dies auch der Anspruch der griechischen theoria,

allerdings in einem anderen Sinne. Diese, als Schau der Vernunft,

hat es mit der Erkenntnis des Universalen zu tun, den wandel-

losen Strukturen des Seins, und das kognitive Verhältnis ist ein

gleichsam visuelles, vergleichbar dem des Auges zu den generi-

schen Formen der Sinnendinge. Höchstes Objekt der theoreti-

schen Vernunft sind die ewigen ersten Prinzipien allen Seins, die

auch wohl »göttlich« heißen. In ihrer Betrachtung erhebt sich

der zeitliche Geist vorübergehend ins Zeitlose, zu einer Teilhabe

am Ewigen, doch dies selbst tut nichts dazu, wird nicht davon

berührt, die Distanz des Sehens verbleibt und mit ihr die Einsei-

tigkeit des Subjekt-Objekt-Verhältnisses. Im Unterschied dazu

versteht sich gnostisches »Erkennen« als reziprok, als gleichzei-

tig (von Gott) Erkanntwerden. Es richtet sich nicht aufs Allge-

meine, sein Ziel ist vielmehr das ganz und gar Besondere (denn

auch die transzendente Gottheit ist immer noch ein Besonde-

res), und dieses muß sich selbst aktiv zu erkennen geben. Wäh-

rend hellenische Vernunft sich von den Formen, die sie betrach-

tet, »informieren« (gestalten, bilden) läßt, soll gnosis das Sub-

jekt »transformieren« (von »Seele« zu »Geist«), und zwar durch

die substantielle Vereinigung mit einer Realität, die in Wahrheit

selbst das höchste Subjekt in der Situation ist und strenggenom-

men überhaupt niemals Objekt wird."

... link (0 Kommentare) ... comment

Mittwoch, 14. Oktober 2009

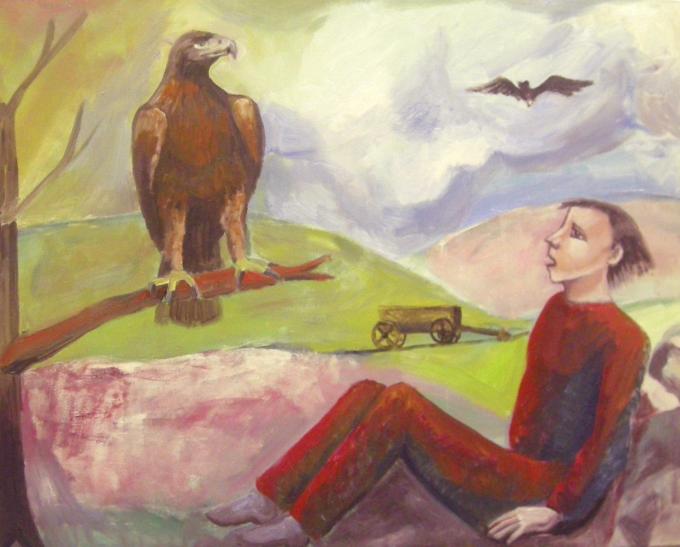

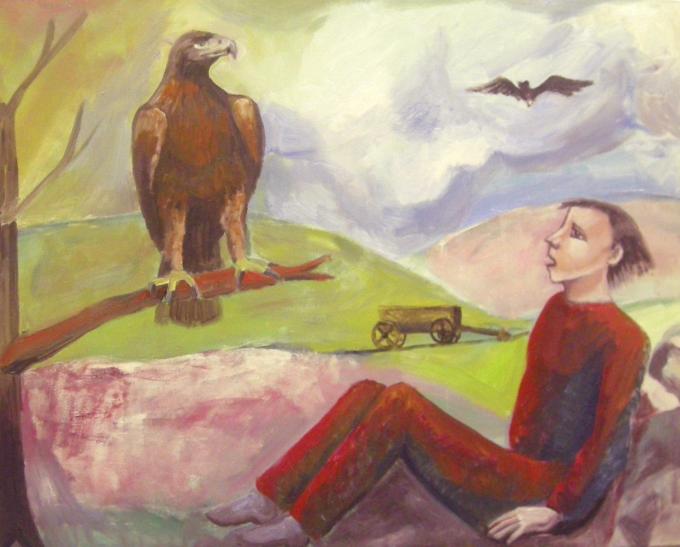

Jürgen Kramer: Der Adler,

rabe500, 00:32h

endgültige Fassung, 80 x 100cm,

Jürgen Kramer: Der Adler,

... link (0 Kommentare) ... comment

Himmlische und irdische Liebe: der Leib

rabe500, 10:53h

"Zum göttlichen Wesen des Menschen gehört auch der Leib.

Man kann die Erotik nicht heiligen, ohne dem Leib eine neue

Würde zu verleihen. Geschlechtlicher Naturalismus und Spiri-

tualismus, so sehr sie sich befehden, machen sich beide der Ver-

achtung des Leibes schuldig. Jener entwertet den Körper, indem

er ihn für etwas rein Stoffliches erklärt, dieser, indem er ihn zu

Geist und Seele in Gegensatz bringt. Aber der Leib ist nicht nur

Stoff, und der Mensch ist nicht nur Geist oder Seele. Der seelen-

los oder entgeistet gedachte Leib ist Schale ohne Kern, Rahmen

ohne Bild, Materie ohne Sinn, und die leiblos vorgestellte Seele

ist ein Schemen, kraftlos im kalten Raum der Geistigkeit. Es be-

darf einer neuen Symbolik des Leibes. Auch der Leib ist ein

Werk Gottes. Gewiß soll er der Seele dienen, aber er soll nicht

unter ihr leiden und nicht von ihr verachtet oder verspottet wer-

den. Es ist ein Verstoß gegen die Schöpfung, den Leib von der

erotischen Wonne auszuschließen, wozu die anbetende Liebe

neigt, im Gegensatz zur umarmenden. In der Geringschätzung

des Leibes ist schon ein Riß zwischen Sexualität und Erotik an-

gelegt. Tizian hat nicht recht, wenn er die himmlische Liebe als

bekleidete, die irdische Liebe als unverhüllte Frau darstellt. Leib-

liche Nacktheit ist kein Merkmal der niederen Liebe — und nicht

der Unheiligkeit. "

(Walter Schubart: Religion und Eros, München 1966 (Org.ausg. 1941))

Himmlische und irdische Liebe: der Leib

Man kann die Erotik nicht heiligen, ohne dem Leib eine neue

Würde zu verleihen. Geschlechtlicher Naturalismus und Spiri-

tualismus, so sehr sie sich befehden, machen sich beide der Ver-

achtung des Leibes schuldig. Jener entwertet den Körper, indem

er ihn für etwas rein Stoffliches erklärt, dieser, indem er ihn zu

Geist und Seele in Gegensatz bringt. Aber der Leib ist nicht nur

Stoff, und der Mensch ist nicht nur Geist oder Seele. Der seelen-

los oder entgeistet gedachte Leib ist Schale ohne Kern, Rahmen

ohne Bild, Materie ohne Sinn, und die leiblos vorgestellte Seele

ist ein Schemen, kraftlos im kalten Raum der Geistigkeit. Es be-

darf einer neuen Symbolik des Leibes. Auch der Leib ist ein

Werk Gottes. Gewiß soll er der Seele dienen, aber er soll nicht

unter ihr leiden und nicht von ihr verachtet oder verspottet wer-

den. Es ist ein Verstoß gegen die Schöpfung, den Leib von der

erotischen Wonne auszuschließen, wozu die anbetende Liebe

neigt, im Gegensatz zur umarmenden. In der Geringschätzung

des Leibes ist schon ein Riß zwischen Sexualität und Erotik an-

gelegt. Tizian hat nicht recht, wenn er die himmlische Liebe als

bekleidete, die irdische Liebe als unverhüllte Frau darstellt. Leib-

liche Nacktheit ist kein Merkmal der niederen Liebe — und nicht

der Unheiligkeit. "

(Walter Schubart: Religion und Eros, München 1966 (Org.ausg. 1941))

... link (0 Kommentare) ... comment

"techne" der alten Griechen

rabe500, 10:42h

Dass man anstelle des Begriffes "Kunst" bei den alten Griechen den der "techne" findet, ist allgemein bekannt. Diese Begriffe allerdings gleichzusetzen ist irreführend. "Techne bedeutete nämlich jegliche Form menschlicher oder göttlicher Kunstfertigkeit und praktischer Intelligenz, im Kontrast zum selbständigen Tun der Natur, die im Wesentlichen keiner Nachhilfe bedarf, sondern der Kunst allenfalls zum Vorbild dient." (A. Bächli, A. Graeser: Grundbegriffe der antiken Philosophie, Stuttgart (Reclam 18028) 2000, 126).

"techne" der alten Griechen

... link (0 Kommentare) ... comment

Samstag, 10. Oktober 2009

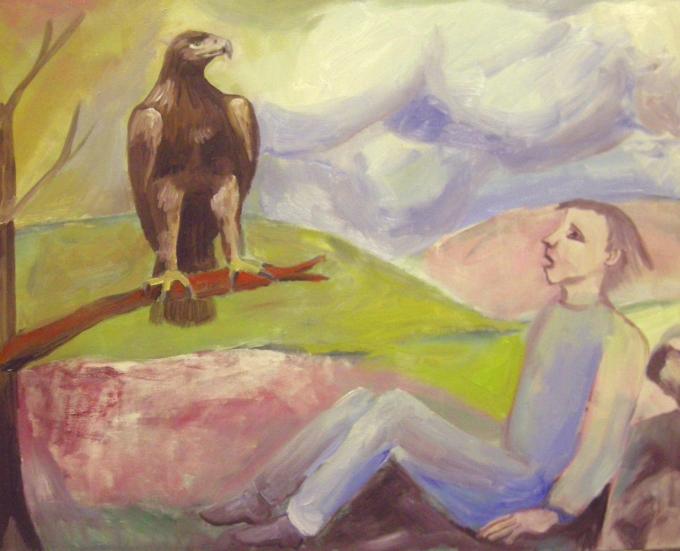

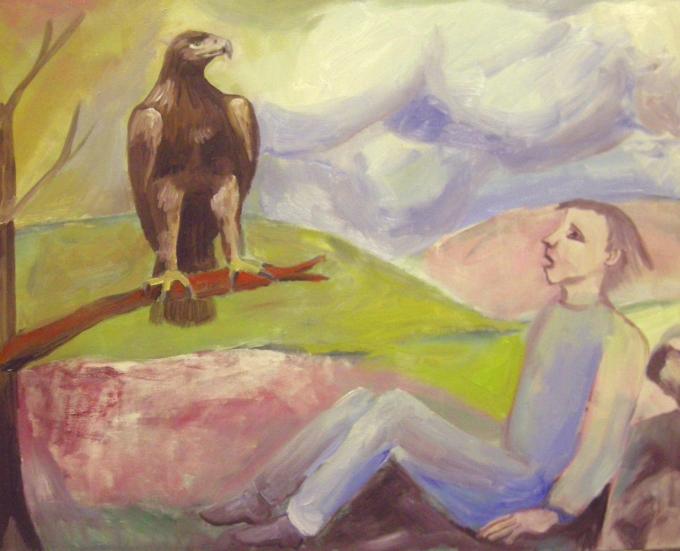

Jürgen Kramer: Der Adler,

rabe500, 10:03h

80 x 100cm, Öl. a. Lwd., OKt. 2009

Jürgen Kramer: Der Adler,

... link (0 Kommentare) ... comment

Donnerstag, 8. Oktober 2009

Herta Müller - Literatur-Nobelpreis 2009

rabe500, 16:29h

Herta Müller - Literatur-Nobelpreis 2009

... link (0 Kommentare) ... comment

Dienstag, 6. Oktober 2009

Arkadien - eine Utopie seit 2000 Jahren

rabe500, 12:04h

Im Mythos "Arkadien", der als durch Vergils Bucolica begründet wurde, muß man eigentlich eine sehnsuchtsvolle Utopie erkennen. Wenn Reinhard Brandt (in: Arkadien in Kunst, Philosophie und Dichtung, Freiburg / Berlin 2006) schreibt:"Die nur vorgespielte, artifizielle und doch real-anfängliche Seelen- und Kunstlandschaft "Arkadien" antwortet (...) auf ein Unbehagen in der Kultur, das diese, die Kultur seit ihrem europäischen Beginn begleitet", dann ist so eine Antwort durchaus utopisch zu verstehen.

"Der antik-römische Kunstmythos "Arkadien" (nach einer Landschaft auf der Peloponnes benannt) bildet in unserem Kulturgedächtnis eine Gegenwelt zur Umtriebigkeit der eigenen Gesellschaft, zum Krieg und zur Unterdrückung und den Zwängen der Kultur. Im Arkadien-Mythos werden Traummotive und Erinnerungen an den schwerelosen Anfang des menschlichen Lebens poetisch, musikalisch oder in Bildern dargestellt - der Frühling mit seiner sorglosen Jugend, eine noch nicht kultivierte Ideallandschaft, das Zusammenleben von Menschen und Tieren ohne zivilisatorische Arbeit, ohne das trennende Mein und Dein, ein absichtsloses Dasein mit Gesang und Flötenspiel und der Hirtenliebe,..." (Reinhard Brandt).

So kann also eine Idylle als gesellschaftskritisches Potential mit utopischen Anspruch gedeutet werden. Vielleicht versteht man von hier aus, warum ich die vielen Gärten und friedlichen Landschaften gemalt habe.

Arkadien - eine Utopie seit 2000 Jahren

"Der antik-römische Kunstmythos "Arkadien" (nach einer Landschaft auf der Peloponnes benannt) bildet in unserem Kulturgedächtnis eine Gegenwelt zur Umtriebigkeit der eigenen Gesellschaft, zum Krieg und zur Unterdrückung und den Zwängen der Kultur. Im Arkadien-Mythos werden Traummotive und Erinnerungen an den schwerelosen Anfang des menschlichen Lebens poetisch, musikalisch oder in Bildern dargestellt - der Frühling mit seiner sorglosen Jugend, eine noch nicht kultivierte Ideallandschaft, das Zusammenleben von Menschen und Tieren ohne zivilisatorische Arbeit, ohne das trennende Mein und Dein, ein absichtsloses Dasein mit Gesang und Flötenspiel und der Hirtenliebe,..." (Reinhard Brandt).

So kann also eine Idylle als gesellschaftskritisches Potential mit utopischen Anspruch gedeutet werden. Vielleicht versteht man von hier aus, warum ich die vielen Gärten und friedlichen Landschaften gemalt habe.

... link (0 Kommentare) ... comment

... older stories

kramer@zweitseele.de

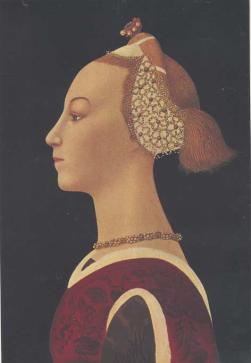

Paolo Uccello

Paolo Uccello